Während Großkonzerne ihre internen Kreativressourcen schon lange systematisch auszuschöpfen versuchen, haben die meisten Mittelständler dieses Potential bislang vernachlässigt. Jetzt zwingt sie die Digitalisierung zum Umdenken. [...]

Das Tempo steigt. Und mit ihm der Innovationsdruck. Spätestens seit dem Siegeszug der neuen globalen Giganten wie Google oder Amazon ist klar: Ideenreichtum, Mut zur Veränderung und die Fähigkeit, Kreativität schnell „auf die Straße“ zu bringen, zählen zu den zentralen Erfolgsfaktoren in der digitalen Welt.

Auch kleine und mittelständische Unternehmen können deshalb Innovationen nicht mehr dem Zufall überlassen – oder ihren Führungskräften. Dies gilt für alle Branchen, ganz besonders aber für Unternehmen, zu deren Kernkompetenzen kreative Lösungen im Umfeld der digitalen Transformation gehören.

Dabei haben sie einen Startvorteil. Denn die Digitalisierung erfordert nicht nur mehr Kreativität. Sie gibt uns auch die Mittel an die Hand, um neue Ideen systematisch zu fördern, Innovationskraft zu stärken und in wirtschaftlichen Nutzen umzuwandeln – eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung neuer Wertschöpfungsmodelle.

Raum für Innovationen geben: Einfaches Prinzip

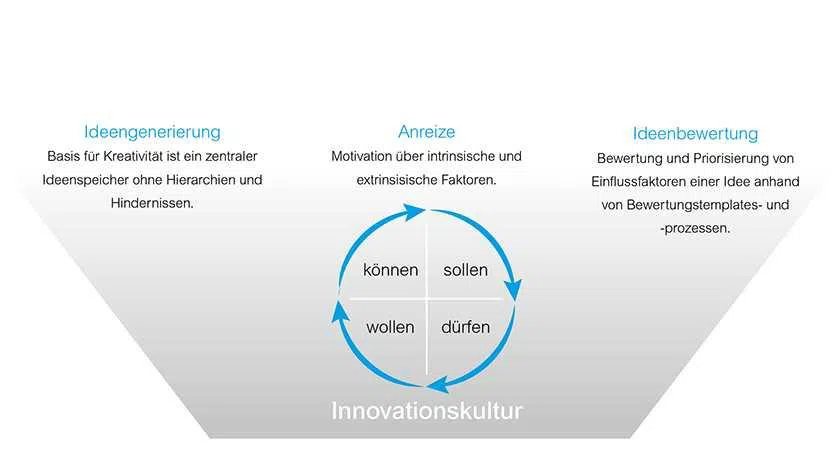

Das Grundprinzip eines strukturierten Innovationsprozesses ist einfach:

- Zum einen geht es darum, den Mitarbeitern Chancen zu eröffnen und Anreize zu bieten, sich kreativ ins Firmengeschehen einzubringen.

- Zum anderen gilt es das wirtschaftliche Risiko zu minimieren, das in der Entwicklung und Umsetzung einer innovativen Idee steckt.

- Dazu bedarf es einer Systematik, anhand derer dich die für eine Umsetzung relevanten Faktoren wie Aufwand, Risiken und Marktchancen möglichst detalliert bewerten lassen.

Zunächst also sollten günstige Rahmenbedingungen geschaffen werden, innerhalb derer sich die Belegschaft aktiv am kreativen Prozess beteiligen kann – und will. Dazu gibt es einfache Mittel. Zum Beispiel regelmäßige offene Diskussionsrunden der Mitarbeiter zu aktuellen technologischen oder branchenrelevanten Themen. Man tauscht sich ein- oder zwei Mal im Monat aus und sammelt Wissen, unabhängig von konkreten Projekten im Unternehmen. Das stärkt den Teamgeist und fördert mitunter Ideen zutage, die sonst im Tagesgeschäft unter der Oberfläche bleiben.

Zielführend sind auch gezielte „Thinking Sessions“ zu bestimmten Themen, etwa beim gemeinsamen Mittagessen oder einem abendlichen Workshop. Hier stellt ein Mitarbeiter in einem kurzen Impulsvortrag zum Beispiel ein aktuelles Innovationsprojekt vor, das dann offen diskutiert wird. In Zeiten von Corona bieten Videokonferenz-Tools eine Alternative.

Natürlich sind auch andere Themen denkbar. So kann ein Unternehmen beispielsweise Innovationsfelder für sich definieren und die damit verbundenen Herausforderungen beschreiben. Auf diese Weise lässt sich der Kontext der Ideenfindung aus strategischer Sicht konkretisieren und lenken, in welchem Umfeld neue Ideen besonders nutzbringend sein könnten. Vorsicht allerdings: Generell sollte ein „Brainstorming“ unter den Mitarbeitern so offen wie nur möglich sein. Zu enge Vorgaben ersticken die Kreativität.

Systematischer Innovationsprozess: Mehr aus Innovationen

Ein systematischer Innovationsprozess muss jetzt dafür sorgen, dass aus Ideen Innovationsprojekte und am Ende eventuell vermarktbare Produkte, konkrete Verbesserungen am Arbeitsplatz oder in internen Abläufen werden. Ein solcher IT-gestützter Prozess kann wie folgt aussehen:

Schritt 1: Ein Mitarbeiter steuert seine Idee ins „Ideenspeicher-Tool“ ein. Er gibt der Idee einen Titel, beschreibt sie kurz und nennt den potenziellen Nutzen, der sich damit für den Kunden/das Unternehmen realisieren lässt. Um das Ganze von Anfang an zu systematisieren, sollte das „Ideenspeicher-Tool“ über standardisierte Templates befüllt werden. Wichtig dabei: Am Anfang möglichst einfach halten, damit die Idee auch erfasst wird und nicht schon im ersten Schritt an Bürokratie scheitert.

Wichtig: Der gesamte Innovationsprozess ist offen und transparent. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf alle im „Ideenspeicher-Tool“ kursierenden Ideen und Informationen. Er kann sie einsehen, kommentieren und eine Idee gegebenenfalls durch zusätzliche Impulse beeinflussen. So lässt sich die gesamte Belegschaft in das Generieren und die Weiterentwicklung von Ideen einbeziehen. Dass neu eingestellte Ideen bei den regelmäßigen offenen Gesprächsrunden diskutiert werden, ergibt sich fast von selbst.

Nun folgt das erste von mehreren sogenannten Stage-Gates: Die Mitarbeiter bewerten die eingestellten Informationen. Bereiche, die von der Idee besonders betroffen sind oder potenziell profitieren können, werden idealerweise direkt über die neue Idee informiert. Bei Produktinnovationen ist beispielsweise das Vertriebsteam, das die Innovation mit seiner Marktsicht bewertet, eine wichtige Schnittstelle.

Motivation und Eigeninitiative sind gefragt

Jeder Ideengeber hat die Ownership an seiner Idee. Passiert sein Vorschlag den Stage-Gate-Prozess erfolgreich, erhält er Zeit und Freiraum, ihn weiterzuverfolgen und zu verwirklichen. Dies sorgt dafür, dass Ideen nicht im Alltagsgeschäft „versickern“. Vor allem aber: Die betroffenen Mitarbeiter können sich mit Themen beschäftigen, die sie interessieren. Das motiviert und fördert die Eigeninitiative.

Hat die Idee im ersten Gate allgemeinen Anklang gefunden, geht es in die zweite Phase des Innovationsprozesses. Jetzt werden die Idee und ihr potenzieller Nutzen detaillierter dargestellt. Zusätzlich sind weitere Faktoren gefragt. Etwa: Wie kann der Umsetzungsprozess aussehen und welche Ressourcen werden dafür benötigt?

Hier empfiehlt sich eine Art Pitchdeck-Template. Denn das Ziel dieser Phase ist es, einen Investor für die Idee zu finden – sei es außerhalb oder innerhalb des eigenen Unternehmens.

Den Abschluss dieser Phase bildet wieder ein Stage-Gate. Bewerten die Mitarbeiter die Idee nach wie vor als gut und Erfolg versprechend, folgt Phase drei: Die bislang an der Qualität der Idee ausgerichteten Informationen werden quantifiziert, also mit Zahlen, Daten und Fakten hinterlegt. Fragen dazu sind beispielsweise:

- Wie groß ist der voraussichtliche Aufwand, um aus der Idee tatsächlich eine Innovation zu machen?

- Wie groß ist der Markt dafür und wie die Chancen für eine Vermarktung?

Im Falle interner Verbesserungsideen:

- Wie lässt sich der Nutzen für das Unternehmen quantifizieren?

- Welche Ressourcen – Budget, Arbeitszeit – werden benötigt und bedarf es eventuell zusätzlicher Partner?

In dieser Phase sind unter Umständen Gespräche mit potenziellen Kunden und Abnehmern und eventuell auch der Bau eines Prototypen sinnvoll. Passiert die Idee auch das nächste Gate mit Erfolg, geht es an die Umsetzung. Aus der Idee wird ein Projekt im klassischen Sinne. Der Innovationsprozess tritt in den Hintergrund, denn jetzt bestimmt das Projekt das weitere Vorgehen.

Ist das Projekt erfolgreich – auch das wird wieder über ein Stage-Gate bewertet -, kommt als letzte Phase der Rollout.

Innovationsprozess Best Practices: Die Erfahrungen

Wichtig für den Erfolg ist, dass der Innovationsprozess frei von Hierarchien ist. Denn sie würden die freie Entfaltung der Kreativität behindern. Jeder kann Ideen in den Prozess einbringen, und jeder kann sie kommentieren und beeinflussen. Zusätzliche Anreize schafft ein integriertes Bonierungssystem für erfolgreiche Ideengeber.

Elementare Erfolgsfaktoren sind außerdem eine klare Struktur des Prozesses, die durchgängige Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und transparente Kommunikation. Keine Idee wird außerhalb der Stage-Gate-Runden beurteilt, es gibt also keine willkürliche Ablehnung. Das fördert die Akzeptanz des Prozesses unter den Mitarbeitern und verhindert Frustration nach dem Motto „Nützt ja eh nichts, wenn ich eine gute Idee einbringe“. Auch deshalb ist es wichtig, dass die Einstiegshürde, um eine Idee einzustellen, sehr niedrig sein muss.

Selbstverständlich ist auch der Innovationsprozess selbst Veränderungen unterworfen – unter anderem durch ein jährlich stattfindendes Review. Dieses „Tailoring“ optimiert den Prozess und fördert den pragmatischen Umgang mit Ideen.

Schwarmintelligenz nutzen

Ich bin überzeugt: Das wahre Potenzial liegt in den Köpfen der Mitarbeiter. Sie erkennen einen Bedarf für Veränderungen oft viel schneller als das Management. Und sie haben in der Regel, auch durch die heute selbstverständliche Präsenz in den sozialen Medien, ein besseres Gefühl für Technologie- und Markttrends.

Im Grunde nutzt ein Unternehmen durch ein systematisiertes Innovationsmanagement schlicht die Schwarmintelligenz der gesamten Belegschaft. Das ist hoch effizient und beflügelt den Innovationsgeist. Außerdem ist man durch ein Innovationsmanagement automatisch gezwungen, einzelne Ideen gegeneinander zu priorisieren. Schließlich kann man nicht jede umsetzen.

Besonders bemerkenswert: Ein solches System wirkt sich positiv auf die Unternehmenskultur aus. Es bringt die Mitarbeiter dazu, unternehmerisch zu denken. Und es stärkt – sozusagen als erwünschte Nebenwirkung – den Zusammenhalt und die Loyalität im Unternehmen.

*Konrad Krafft ist Gründer und Geschäftsführer des Beratungs- und Softwarehauses doubleSlash Net-Business GmbH. Er hat Allgemeine Informatik mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz studiert und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Entwicklung digitaler Services, insbesondere im Bereich von Unternehmensprozessen und Softwareprodukten. Als Experte befasst er sich mit der Industrialisierung von Software-Entwicklung und neuen digitalen Geschäftsmodellen.

Be the first to comment