Viele Innovationsmethoden und Begriffe aus dem Silicon Valley sind für deutsche Unternehmen Neuland. So auch das Minimum Viable Product. Hier die fünf wichtigsten Fragen dazu - und die Antworten. [...]

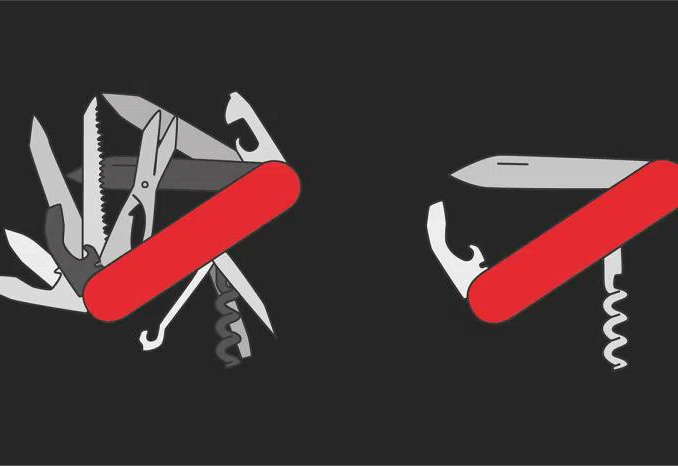

Was im linken Bild nur skizzenhaft dargestellt ist, existiert in der Realität tatsächlich und ist ein sogenanntes „Sammlermesser“ mit 87 Werkzeugen und 141 Funktionen. Es bietet seinem Besitzer zwar in jeder erdenklichen Lebenslage das richtige Werkzeug, wirklich alltagstauglich ist es aber wohl kaum. Ich habe es vor vielen Jahren für etwa 1.000 Euro als Limited Edition gekauft. Regulär ist es nicht mehr erhältlich. Es steht bei mir heute im Büro und ist mehr Ausstellungsstück als für die Realität geeignet.

Rechts ist ein simples, aber dennoch nützliches Messer zu sehen, das auf drei Funktionen reduziert ist: einen Korkenzieher, einen Flaschenöffner und ein Messer. Es ist als „Bartender-Knife“ bekannt, weil es alles hat, was ein Barkeeper für seine Arbeit benötigt. Dieses Messer bekommt man bereits für rund 15 Euro – verkauft wurde es weltweit Millionen Mal.

Weniger ist häufig mehr

Tatsächlich steht das erste Messer für eine „Featuritis“, eine Krankheit, an der viele Unternehmen gerade im Ingenieursland Deutschland leiden. Meist wird für die Entwicklung eines neuen Produkts ein Projektteam zusammengestellt, das sich für Monate oder gar Jahre zurückzieht, um im Geheimen und in aufwändigen Prozessen ein vermeintlich perfektes Produkt zu entwickeln.

Im Bestreben, damit alle Bedürfnisse aller potenziellen Kunden zu befriedigen, machen viele Unternehmen den Fehler, zu vieles auf einmal anzubieten. Das Ergebnis: Ein viel zu teures Produkt, das zwar jeglichen Schnickschnack aufweist, von den Kunden jedoch gar nicht gebraucht wird. Was stattdessen oft auf der Strecke bleibt, sind die tatsächlichen Bedürfnisse der eigentlichen Zielgruppe. Denn wer braucht schon eine Säge, eine Nagelfeile und einen Korkenzieher gleichzeitig? Welche Funktionen sind sogar gänstlich überflüssig? Genau an dieser Stelle setzt die MVP-Methode an, für die das zweite Messer steht.

1. Was bedeutet MVP?

„MVP“ steht für „Minimum Viable Product„, was auf Deutsch so viel wie „minimal funktionsfähiges Produkt“ bedeutet. Ursprünglich stammt der Begriff aus dem Silicon Valley, wo zahlreiche junge Tech-Startups bereits erfolgreich mit dem Konzept arbeiten. Sie verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber etablierten Unternehmen, weil sie Innovationen schneller umsetzen und auf neue Anforderungen flexibler reagieren können.

Gerade in der agilen Produktentwicklung hat sich die MVP-Methode in den vergangenen Jahren etabliert. Dennoch wird der Begriff nach wie vor sehr unterschiedlich interpretiert. Die gebräuchlichste Definition geht auf Eric Ries zurück, der 2011 mit seinem Buch „Lean Startup“ eine völlig neue Philosophie der Unternehmensgründung prägte. Er beschreibt das MVP als „eine Version eines neuen Produkts, die es einem Team erlaubt, die maximale Menge validierter Informationen über Kunden mit minimalem Aufwand zu sammeln“.

2. Was hat ein Minimum Viable Product mit Agilität zu tun?

Klassischerweise wenden viele Unternehmen bei der Produktentwicklung die Wasserfallmethode an – eine lineare Herangehensweise, die meist tief in die Unternehmenskultur eingebettet ist. Die Entwicklung eines MVP beruht jedoch auf dem Prinzip agilen Arbeitens, das genau umgekehrt funktioniert: Statt über Wochen oder Monate hinweg detaillierte Spezifikationen zu erstellen, beginnt das Team mit einem vagen Ziel im Hinterkopf und sprintet dann von einem „Boxenstopp“ zum nächsten, um möglichst schnell Kunden-Feedback zu erhalten. Dieses wird dann genutzt, um das Produkt kontinuierlich weiterzuentwickeln und an die tatsächlichen Bedürfnisse der Kunden anzupassen.

3. Wie funktioniert der MVP-Prozess konkret?

Entwickeln, Messen, Lernen, Wiederholen – diese Schritte beschreiben den Zyklus, der MVPs ausmacht. Am Anfang des Prozesses steht immer eine Hypothese, die das Team gemeinsam aufstellt. Diese Hypothese gilt es zu bestätigen oder zu widerlegen. In unserem Beispiel wäre das etwa: Wenn unser Taschenmesser mit einem Korkenzieher ausgestattet ist, lässt sich der Umsatz innerhalb der ersten vier Wochen um zehn Prozent steigern. Anschließend beginnt der MVP-Prozess:

- Das Team entwickelt ein Minimum Viable Product.

- Das MVP wird mit echten Nutzern getestet.

- Die Tests zeigen, ob das MVP wie erwartet von den Nutzern verwendet und angenommen wird.

- Basierend auf dem Feedback der Nutzer werden Anpassungen am Produkt vorgenommen und weitere Sprints zur Verbesserung des Minimum Viable Product durchgeführt. Mögliche neue Funktoinen (Features) werden dann Schritt für Schritt hinzugefügt.

4. Was muss man bei einem Minimum Viable Product beachten?

Wer mit agilen Entwicklungsmethoden bislang wenig Berührungspunkte hatte, mag den MVP-Prozess zunächst als wenig intuitiv empfinden. Dies gilt insbesondere für stark regulierte Branchen, in denen meist viel Zeit und Sorgfalt in die Umsetzung neuer Ideen fließt. Folgende Grundprinzipien helfen dabei, das MVP-Konzept zu etablieren:

- Geschwindigkeit statt Perfektion: Es geht weniger darum, perfekte Produkte zu entwickeln als Ideen schnell zu implementieren.

- Fokus statt Rundumschlag: Gerade in der Testphase ist es essentiell, sich auf das richtige Merkmal (z.B. ein bestimmtes Feature) zu konzentrieren und dessen Erfolg zu messen.

- Agilität statt Wasserfall: Es ist natürlich immer ratsam, eine Produktidee im Hinterkopf zu haben. Konkret geplant wird jedoch immer nur der nächste Schritt.

- Nutzen statt Featuritis: Es geht nicht darum, möglichst viele Eigenschaften abzubilden, sondern dem Nutzer konkreten Mehrwert zu bieten.

- Ersparnis & Umsatz: Der Erfolg des Produkts wird nicht nur am Umsatz, sondern auch an den Kosteneinsparungen gemessen.

5. Was sind die Vorteile eines Minimum Viable Product?

Indem sie einen schnellen, schlanken Prozess sicherstellen, minimieren Unternehmen ihr finanzielles Risiko. Gleichzeitig können sie mehr Ideen ausprobieren, die besten frühzeitig identifizieren und diejenigen wieder verwerfen, die keine positiven Ergebnisse liefern werden. So können Unternehmen bereits in einer sehr frühen Phase der Produktentwicklung erkennen, ob sie die richtige Richtung einschlagen und andernfalls rechtzeitig ihren Kurs korrigieren. Minimum Viable Products sind eine großartige Methode, Innovationen im Unternehmen voranzutreiben.

Wichtig ist, das Verständnis für diesen unternehmerischen und umsetzungsorientierten Ansatz so fest in der Unternehmenskultur zu verankern, dass jeder einzelne Mitarbeiter die Vorteile erkennt und richtig für sich zu nutzen weiß. Bei der Entwicklung eines MVP geht es nicht darum, ein perfektes, ausgereiftes Produkt zu schaffen. Im Gegenteil, oft „ruckelt und wackelt“ es noch – aber es funktioniert.

*Philipp Depiereux ist Gründer und Geschäftsführer der Digitalberatung und Startup-Schmiede etventure.

*gänzlich statt gänstlich

Ansonsten toller Beitrag 🙂